ESG-Risiken von Unternehmensimmobilien

Die Identifikation und Minimierung von ESG-Risiken ist heute weit mehr als eine Frage ökologischer und gesellschaftlicher Verantwortung – sie ist ein zentraler Faktor für die Werterhaltung und Zukunftsfähigkeit von Unternehmensimmobilien. Besonders physische und transitorische Risiken stellen Immobilienbetreiber dabei vor wachsende Herausforderungen: von steigenden Energiekosten und verschärften Regulierungen über die CO2-Reduktion bis hin zu klimabedingten Schäden. Die Gefahr von „Stranded Assets“ und damit verbundenen Wertverlusten wächst. Doch: Welche ESG-Risiken bedrohen Unternehmensimmobilien konkret?

Und warum beeinflussen sie den Immobilienwert und damit den Zugang zu Finanzierungen? Wie lassen sich diese Risiken transparent identifizieren und effektiv minimieren? Und wie steht es um die Transparenz einheitlicher ESG-Kriterien?

Physische und transitorische

Risiken

Externe Faktoren wirken sich auf Unternehmen vor allem durch zwei Arten von Risiken aus: physische und transitorische Risiken.

Physische Risiken entwickeln und verstärken sich insbesondere dann, wenn der Klimawandel nicht wirksam begrenzt wird. Dazu zählen unter anderem Extremwetterereignisse wie Stürme, Dürren, Überschwemmungen, Hitzewellen, Waldbrände oder der Anstieg des Meeresspiegels. Diese Risiken lassen sich wiederum in zwei Kategorien unterteilen: Akute Risiken entstehen durch plötzlich auftretende extreme Ereignisse, etwa durch Unwetter, Starkregen oder Orkane. Chronische Risiken hingegen sind die Folge allmählich schleichender und langfristiger Veränderungen – wie steigender Durchschnittstemperaturen, veränderter Vegetationszonen oder anhaltender Dürreperioden.

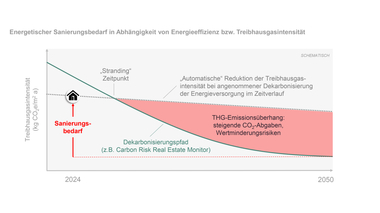

Im Gegensatz dazu treten transitorische Risiken im Zuge des Wandels hin zu einer dekarbonisierten Wirtschaft auf. Auslöser sind veränderte Marktbedingungen, technologische Innovationen sowie neue gesetzliche und regulatorische Vorgaben. Unternehmensimmobilien müssen daher fortlaufend den geltenden gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf Sicherheit, Energieeffizienz und Umweltstandards entsprechen. Anderenfalls drohen nicht nur rechtliche Konsequenzen, sondern auch mögliche Bußgelder oder Wertverluste.

Regulatorische Vorgaben wie das Gebäudeenergiegesetz (GEG), die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) oder die EU-Taxonomie erhöhen dabei zusätzlich den Handlungsdruck auf Unternehmen, ihre Immobilien energieeffizient und nachhaltig auszurichten. Besonders für Gebäude mit hohem Sanierungsbedarf kann dies zu erheblichen Investitionen führen. Wer als Bestandshalter ESG-Risiken wirksam minimieren und regulatorischen Vorgaben gerecht werden will, sollte gesetzliche Entwicklungen proaktiv verfolgen und frühzeitig gezielte Maßnahmen planen und umsetzen.

Die Einbindung von ESG-Risiken in unternehmerische Entscheidungen

Die wachsenden Herausforderungen durch transitorische und physische Risiken machen die systematische Einbindung von ESG-Kriterien in unternehmensweite Entscheidungen zur strategischen Notwendigkeit. Insbesondere im Rahmen von Investitionsentscheidungen und individueller CapEx-Planungen gewinnen fundiertere Risikoanalysen zunehmend an Bedeutung. Dabei rücken zentrale Fragen in den Fokus: Welche wirtschaftlichen Risiken entstehen beispielsweise durch Extremwetterereignisse für Unternehmen? Wie wirkt sich der Wandel hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft langfristig auf die eigenen Immobilien aus? Welche Folgen hat er auf die eigene Arbeitgeberattraktivität und Nachhaltigkeitsstrategie? Und welche regulatorischen Anforderungen sind künftig zu erfüllen?

Zwar werden ESG-Risiken in vielen Fällen bereits identifiziert, ihr tatsächlicher Einfluss auf strategische Entscheidungen bleibt jedoch oft unklar. So werden Energieeffizienzvorgaben zwar bei Neubauprojekten zunehmend eingeplant, bei der Bewertung und Investitionsplanung von Bestandsimmobilien hingegen oft noch vernachlässigt – trotz absehbarer rechtlicher Verschärfungen. Stattdessen dominieren kurzfristige betriebswirtschaftliche Ziele – nicht selten zulasten der langfristigen Standort-Resilienz.

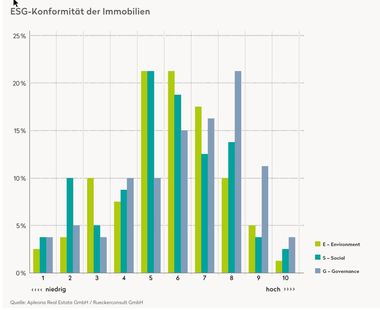

Transparenz durch die einheitliche Bewertung von ESG-Kriterien

Die Kenntnis über unternehmensspezifische ESG-Kennzahlen – und damit über die eigene ESG-Performance – wird zunehmend zur Voraussetzung für eine transparente Kommunikation mit Banken und Finanzierungspartnern. Sie bewerten transitorische und physische Risiken auf Objektebene inzwischen detaillierter und binden ESG-Aspekte konsequent in Finanzierungsentscheidungen ein. Trotz dieser Entwicklung fehlt es bislang nach wie vor an verbindlichen und vor allem vergleichbaren ESG-Bewertungsstandards. Denn diese sind unerlässlich, um Nachhaltigkeits- und Finanzierungsstrategien zielgerichtet zu entwickeln, ESG-Risiken realistisch zu bewerten und Unternehmensimmobilien zukunftsfähig auszurichten. Sie schaffen die notwendige Transparenz und Vergleichbarkeit, um ESG-Kriterien wirksam in unternehmerische Entscheidungsprozesse zu integrieren.

Die Immobilienbranche – insbesondere Bestandshalter, Investoren und Unternehmen – steht damit in der Verantwortung, branchenweit tragfähige Bewertungsansätze zu entwickeln. Nur durch schnelle, partnerschaftliche und transparente Prozesse lassen sich Standards etablieren, die der wachsenden Bedeutung von ESG gerecht werden.

Klimarisikoanalysen als Fundament für einen resilienten Gebäudebestand

Klimarisikoanalysen sind zentrale Instrumente zur Identifikation und Bewertung physischer Risiken von Unternehmensimmobilien. Die Analyse von Klimagefahren am Standort – wie Extremwetter oder Temperaturanstieg – wird dabei mit einer Vulnerabilitätsanalyse des konkreten Gebäudes kombiniert, um die Anfälligkeit der Immobilien gegenüber diesen Einflüssen zu verstehen und bewerten zu können.

Für Bestandshalter sind diese Analysen unverzichtbar, um klimabedingte Ausfallrisiken im Kerngeschäft frühzeitig zu erkennen und durch gezielte Präventionsmaßnahmen effektiv zu minimieren. Sie sind eine wichtige Grundlage für strategische Entscheidungen und dienen der dauerhaften Absicherung der Arbeits- und Produktionsumgebungen in den eigenen Gebäuden.

Für Bestandshalter bedeutet das konkret: Durch zunehmende Hitzewellen entsteht ein höheres Klimarisiko, wodurch beispielsweise Gebäude mit Glasfassade und fehlender Außenverschattung besonders anfällig sind. Maßnahmen zur Wärmedämmung können Abhilfe schaffen. Dazu zählen etwa die Nachrüstung von außen liegenden Verschattungssystemen, die Modernisierung der Klimaanlage, die Begrünung von Dach und Fassade oder der Einsatz von Sonnenschutzfolien an Fenstern. Ziel ist es, die Aufheizung der Innenräume wirksam zu reduzieren und das Gebäude klimaresilienter zu machen.

Bei zunehmend intensiveren Starkregenereignissen – insbesondere wenn sich das Gebäude in der Nähe eines Flusses befindet, der bereits zu Überschwemmungen geführt hat – sind bauliche Lösungen zum Hochwasserschutz notwendig. Dazu zählen zum Beispiel der Bau eines Hochwasserschutzwalls oder die Installation von Rückstausicherungen an allen Abflüssen. Ergänzend sind organisatorische Vorkehrungen wichtig, etwa ein Notfallplan für Starkregenereignisse sowie die Schulung der Mitarbeitenden in Evakuierungs- und Schutzmaßnahmen.Langfristig kann es zudem sinnvoll sein, besonders sensible Anlagen, wie Serverräume, in höhergelegene Gebäudeteile zu verlagern, um das Schadensrisiko weiter zu reduzieren.

Risiken aktiv analysieren –

nachhaltige Transformation steuern

Die systematische Auseinandersetzung mit ESG-Risiken ist längst mehr als ein Nachhaltigkeitsthema – sie wird zum zentralen Hebel für die Werterhaltung und Zukunftsfähigkeit von Unternehmensimmobilien. Angesichts verschärfter regulatorischer Anforderungen, wachsender Klimarisiken und steigender Erwartungen von Investoren, Banken und Versicherern reicht ein reaktives Vorgehen nicht mehr aus. Entscheidend ist ein proaktives ESG-Risikomanagement, das physische und transitorische Gefahren frühzeitig erkennt, ganzheitlich bewertet und gezielt in eine konkrete Maßnahmenreihenfolge überführt – ohne dabei die Wirtschaftlichkeit aus dem Blick zu verlieren. Der aktuell (noch) bestehende Handlungsspielraum bietet Bestandshaltern die Chance, ökologisch richtige Schritte mit ökonomisch sinnvollen Maßnahmen zu verbinden.

Insbesondere vor dem Hintergrund der EU-Taxonomie sind Risikoanalysen verpflichtend, um die Taxonomie-Konformität beim Erwerb und Besitz von Immobilien zu gewährleisten. Auch im Rahmen von Zertifizierungen des Gebäudebetriebs, wie DGNB oder BREEAM, sowie bei der Erstellung von ESG-Scorings liefern sie wertvolle Grundlagen für eine fundierte Bewertung – meist mit positivem Einfluss auf das ESG-Rating.

Fazit

Risikoanalysen und objektspezifische Transformationspläne bilden eine zentrale Entscheidungsgrundlage für Investitionen, Sanierungen und die strategische sowie nachhaltige Weiterentwicklung von Unternehmensimmobilien. Wenn Bestandshalter ESG-Kriterien konsequent in Standort- und Investitionsentscheidungen einbeziehen, steigern sie nicht nur die Resilienz und den Wert ihrer Immobilien, sondern sichern auch ihre langfristige Wettbewerbsfähigkeit in einem sich wandelnden regulatorischen und wirtschaftlichen Umfeld.