Was integrierte FM-Modelle in Deutschland noch scheitern lässt

21.11.2025Integriertes Facility-Management (IFM) gilt als modernes, effizientes Steuerungsmodell bei der Bewirtschaftung gewerblicher Immobilien – in der Theorie. In der Praxis tun sich viele Unternehmen in Deutschland jedoch schwer damit. Woran liegt das? Und was trennt internationale Vorreiter von den deutschen Nachzüglern? Diesen Fragen widmete sich der 39. Mastertalk Real Estate von CoreNet Global (CNG) unter der provokanten Leitfrage: „Warum einfach, wenn’s auch kompliziert geht?“ Wie immer führte Prof. Dr. Thomas Glatte, Professor für Immobilienwirtschaft an der Hochschule Fresenius und als Vorstandsmitglied von CNG Central Europe für Aus- und Weiterbildung zuständig, durch die Diskussion. Flankiert wurde er hierbei von Peter Prischl. Einst Gründer einer der ersten FM-Beratungen Deutschlands, gilt Prischl als einer der profiliertesten Köpfe der Branche – Glatte bezeichnete ihn augenzwinkernd als „freien Künstler in der Immobilienwirtschaft“. Das Podium war ebenfalls prominent besetzt:

- Jon Gonzales, Associate Director Consulting Nordics bei JLL, eröffnete den Mastertalk mit einem Impulsvortrag zu globalen Trends im IFM.

- Beatriz Soria León, Fachberaterin bei Real Gain, Leiterin des Arbeitskreises International der GEFMA (German Facility Management Association), und frühere Leiterin des Zentraleinkaufs der Europäischen Zentralbank, brachte die Perspektive der öffentlichen Beschaffung und strategischen Vergabe ein.

- Dennis König, Leiter Facility Management und Site Security bei der BASF Coatings GmbH, berichtete aus der industriellen Praxis eines weltweit agierenden Chemiekonzerns.

Kostendruck trifft auf alte Strukturen

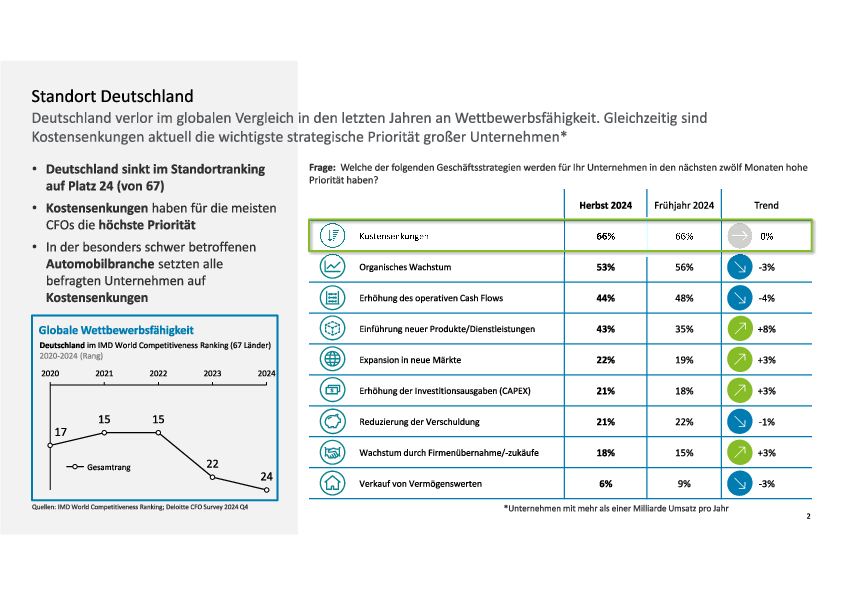

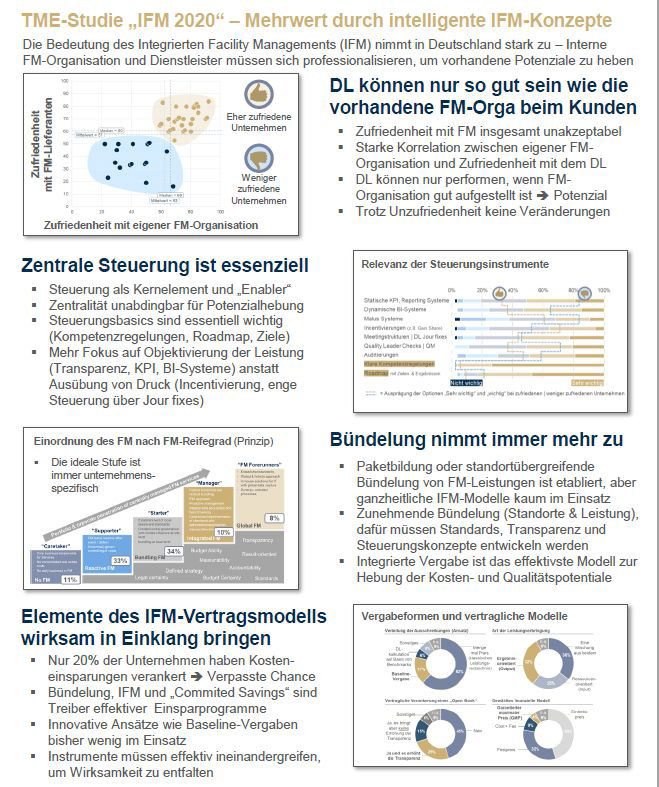

Gonzales begann mit einer nüchternen Bestandsaufnahme: „Es gibt keine beste oder schlechteste Beschaffungsstrategie – alles hängt vom Kontext ab.“ Derzeit sei dieses Umfeld geprägt von Inflation, Fachkräftemangel und steigenden regulatorischen Anforderungen. Kostensteigerungen seien daher eines der zentralen Geschäftsrisiken, mit dem die Verantwortlichen in Deutschland konfrontiert seien – und Outsourcing eine naheliegende Lösung. Eine JLL-Analyse zeige, dass hierbei drei Hebel im Fokus stünden: Vertrags- und Dienstleisterkonsolidierung, Technologie- und KI-Einsatz sowie Dienstleister mit Eigenleistungskapazitäten. Doch trotz des bekannten Einsparpotenzials bleiben Unternehmen hierzulande zurückhaltend: Nur 27 Prozent der befragten Firmen im DACH-Raum nutzten heute ein IFM-Modell, so Gonzales. Dabei seien die positiven Effekte messbar: Unternehmen, die IFM einsetzen, wiesen doppelt so hohe Wachstumsraten und höhere CapEx-Investitionen auf. „Diese Organisationen sind besser im Markt positioniert“, betonte Gonzales. Eine Folie stach besonders aus der Präsentation heraus: Sie war zweigeteilt in „Traditionelle Vergabe“ und „IFM“. Jeweils darunter standen die Logos mehrerer Dutzend deutscher und internationaler Konzerne. Frappierend: Gerade einmal drei deutsche Vertreter fanden sich auf der IFM-Seite wieder, hingegen 23 bei der traditionellen Vergabe.

Drei Schritte zur erfolgreichen Transformation

Wie aber gelingt der Übergang von der klassischen Vergabe zum integrierten Modell? Gonzales fasste die Erfolgsfaktoren in drei Stichworten zusammen: Restrukturieren – Verantwortlichkeiten im Corporate Real Estate Management bündeln, Refokussieren – auf Inhalte statt auf endlose Freigabeprozesse konzentrieren, und Reichweite ausbauen – Vertrauen zwischen CREM und Business schaffen. Andere Unternehmensbereiche seien diesen Weg längst gegangen – Finanzen, IT und HR hätten ihre Prozesse standardisiert. „Wenn wir ehrlich sind, muss das Real Estate Management endlich denselben Reifegrad erreichen.“

Praxis trifft Theorie: Ein deutsches Problem?

Nach diesem globalen Überblick und vor allem der Folie mit den jeweiligen Ausschreibungspraktiken fragte Glatte in die Runde: „Ist die Einzelvergabe statt IFM eigentlich ein deutsches Phänomen? Haben wir ein kulturelles Problem?“ Beatriz Soria León widersprach jedoch: „Nein, es ist kein rein deutsches Thema. Es ist eine strategische Entscheidung – zentral oder dezentral, Make-or-Buy, Eigenleistung oder Einkauf.“ Sie sprach aus Erfahrung: In ihrer Zeit als Leiterin des Zentraleinkaufs der Europäischen Zentralbank habe sie alle Gewerke im Einzellosverfahren vergeben. Davor verantwortete sie bei einem Industriekonzern integrierte Ausschreibungen – sie kennt also beide Welten. León identifizierte vier Hauptgründe, warum viele Organisationen bei der Einzelvergabe bleiben: Kontrolle und Fachkompetenz, transparente Preisgestaltung, Vertragsflexibilität und Risikostreuung.

Zu viel Reibung „Das war fast eine Rede gegen die IFM-Modelle“, kommentierte Glatte süffisant und leitete zu Dennis König von BASF Coatings über, der wiederum die Ausführung Gonzales‘ bestätigte: „Die Daten von Jon decken sich mit unserer Erfahrung – leider.“ Er habe erlebt, wie BASF global einen IFM-Dienstleister eingesetzt habe. Heute – zumindest in Deutschland – sei man wieder zur Einzelvergabe zurückgekehrt. Der Hauptgrund: Qualitätssteuerung. „Wir haben festgestellt: Solange alles gut läuft, ist IFM effizient. Aber sobald irgendwo ein Standort Probleme hat, kommt es zu endlosen Debatten. Auch sei vielen der Aufwand für die Gesamtvergabe zu groß.“ Kostenvergleiche seien ohnehin gar nicht so einfach. Co-Moderator Peter Prischl äußerte sich hier gewohnt pointiert. Er warnte davor, IFM als „Baukasten aus Services“ zu sehen. Für ihn klappt IFM nur dann, wenn Prozesse, Daten und Verantwortlichkeiten zusammenlaufen. Er formulierte es zugespitzt: „Wenn jeder Bereich seine eigene kleine Wahrheit pflegt, entsteht kein integriertes Management, sondern ein Flickenteppich.“ Die Diskussion weitete sich daraufhin auf strukturelle Faktoren aus. Gonzales betonte: „Ob IFM funktioniert, hängt auch von der Art der Assets ab. Bei komplexen Anlagen wie Datacentern oder Reinräumen ist das Risiko hoch – dort braucht es absolutes Vertrauen in den Dienstleister.“ König sah generell einen Knackpunkt: „Unsere Ingenieure denken in Qualifikationen und Leistungsbeschreibungen, nicht in Dienstleistung.“

Von der Integration zur Innovation

León baute darauf auf: „Integration ist mehr als Kostenoptimierung – sie ist ein Innovationsmotor.“ Daran schloss sie ein Grundsatzplädoyer Pro-IFM an: „Mir gefällt der Gedanke der Integration, darüber sprechen wir auch in der Gefma. Wenn man integriert arbeitet, entstehen Synergien: Man konzentriert sich stärker auf den Mehrwert und kann Leistungen besser bündeln. Integration schafft aber auch Skalierung. Besonders bei mehreren Standorten lassen sich Prozesse vereinheitlichen und Standards etablieren. Das ist bei großen Ausschreibungen ein wichtiger Punkt.“ Ein Teilnehmer im Chat fragte, ob das eigentliche Problem nicht weniger im Modell, sondern in der Organisation liege? Gonzales stimmte zu: „Viele deutsche CREM-Abteilungen sind schlicht nicht darauf vorbereitet, ein IFM professionell zu steuern. Die Aufbauorganisationen sind zu komplex, Entscheidungswege zu lang.“ Er plädierte für eine gründliche Selbstanalyse. König bestätigte: „Schon allein herauszufinden, wer weltweit bei uns für FM verantwortlich ist, ist eine Lebensaufgabe. Nur in meiner Sparte sind es 50 bis 60 Leute, die mitreden.“ Beste Gelegenheit für Prischl, seine Botschaft nachzuschärfen: „Wenn man Leistungen in viele kleine Verträge aufteilt, verliert man die Übersicht. Dann steuert man nicht mehr integriert, sondern nur noch einzelne Gewerke. IFM funktioniert aber nur, wenn Verantwortlichkeiten zusammengeführt werden und alle Dienstleister über dieselben KPIs arbeiten.“ Er plädierte vielmehr für eine neue, verbindliche Führung im Facility Management: weg vom Denken in Gewerken, hin zum Denken in Ergebnissen.

Kosten, Kultur und die Frage nach dem Ziel

Zum Abschluss bat Glatte die Runde um eine persönliche Reflexion der vergangenen Stunde. Jon Gonzales ergriff als Erster das Wort: „Wir führen diese Diskussion seit Jahren – mit denselben Argumenten, denselben Spannungsfeldern. Aber am Ende läuft alles auf eine simple Frage hinaus: Was will ein Unternehmen eigentlich? Geht es um harte Kostensenkung? Geht es um stabile Qualität? Oder geht es um echte Transformation?“ Er betonte, dass IFM nur funktionieren könne, wenn Unternehmen ihre Prioritäten offen benennen – und nicht versuchen, alles gleichzeitig zu wollen. König knüpfte daran an und plädierte für einen realistischen Blick auf regionale Unterschiede: „Wir müssen differenzieren. In Ballungsräumen gibt es große Dienstleister, die IFM in der Tiefe abbilden können. Auf dem Land ist die Situation eine andere – dort sind Anbieter von vor Ort oft gesetzt, und dann zählt Flexibilität mehr als Integration.“ Er machte klar, dass IFM in der Theorie schön klinge, in der Praxis aber an Strukturen stoße, die sich nicht wegmoderieren lassen. León nahm diesen Faden auf und legte den Fokus auf die Vielfalt der Unternehmensvergabestrategien – und die Unsicherheiten dahinter. „Ich nehme mit, dass viele Unternehmen eher einen Blumenstrauß an Strategien brauchen, nicht ein einziges Modell. Und ich sehe, wie groß die Unklarheit auf allen Seiten ist – auf Kunden- wie auf Dienstleisterseite.“ Sie beschrieb, dass beide Seiten oft „im Nebel“ unterwegs seien: Kunden suchten Orientierung, Dienstleister suchten Verlässlichkeit. IFM verspreche Struktur – liefere sie aber nur, wenn alle in denselben Kategorien denken. Die Herausforderung bleibt: Vielfalt anerkennen, Unsicherheiten adressieren und gleichzeitig den Weg zu mehr Klarheit und Struktur ebnen.

Fünf Dimensionen

Glatte fasste die Diskussion pointiert zusammen: „Wir haben heute gesehen, dass IFM nicht an fehlenden Konzepten scheitert, sondern an kulturellen, organisatorischen und strukturellen Reifegraden. Wer integrieren will, muss zuerst sich selbst integrieren.“ Er identifizierte fünf Dimensionen: Kultur, Assetstruktur, Zentralität, organisatorische Reife und strategische Ableitung. Mit einem Schmunzeln schloss er den Abend: „Ob einfach oder kompliziert – am Ende entscheidet, ob man weiß, wofür man es tut.“

Der nächste Mastertalk Real Estate #40 findet Ende Januar / Anfang Februar 2026 statt – als Jubiläumsausgabe mit besonderem Thema.

Weitere Informationen unter www.mastertalk.net.