Strategisches Werkzeug

Simulationsansätze entwickeln sich im Immobilien- und Facility Management (RE und FM) zunehmend zu einem strategischen Werkzeug und sind, ursprünglich aus dem akademischen Bereich kommend, mittlerweile auch in der Praxis von Planern und Beratern angekommen. Sie ermöglichen im Vorfeld der tatsächlichen Realisierung „Was-wäre-wenn-Szenarien“ durchzuspielen und damit frühzeitig Risiken zu erkennen, bevor eine investitionsintensive Realisierung angestoßen wird.

Unter Simulation wird die möglichst realitätsnahe Nachbildung von Vorgängen der Wirklichkeit verstanden. Dabei wird aus Kosten- oder Aufwandsgründen stets eine Abstraktion von der Realität vorgenommen. Da die realen Vorgänge bestimmten Gesetzmäßigkeiten unterliegen, wird auch bei der Simulation versucht, angepasste Regeln und Bedingungen zu beachten, die sich dann in Simulationsmodellen niederschlagen. Dies können physische Modelle aber auch rein softwaregestützte, zumeist mathematische Modelle sein. Nur letztere, also zerstörungsfreie Computersimulationen sind Gegenstand dieses Beitrages. Anhand dieser Modelle werden mittels geeigneter Algorithmen Simulationsläufe vorgenommen, bei denen bestimmte Randbedingungen und Parameter variiert werden. Diese Vielfalt an Simulationsergebnissen wird anschließend auf die reale Problemstellung zurück übertragen, wodurch Vorhersagen über künftiges Verhalten und damit Entscheidungsgrundlagen (decision making) entstehen (vgl. auch May und Krämer 2025).

Der Einsatz von Simulationsmethoden im Immobilienbereich hat in den letzten Jahrzehnten stetig zugenommen. So erfordern die komplexen technischen Gebäudesysteme zunehmend Simulationsansätze, um die richtigen Auslegungs- und Betriebsparameter zu ermitteln. Zudem fordern gesetzliche und betriebliche Vorgaben im Bereich des energieeffizienten Betriebs sowie der Vermeidung von CO2-Emissionen die Anwendung solcher Methoden. So ist bei der Durchführung von Energie-Audits, der Ermittlung von Modernisierungspotenzialen, der Prognose des zukünftigen Gebäudeverhaltens sowie der Überprüfung der gemessenen Gebäudeperformance der Einsatz von Simulationswerkzeugen in der Planung und Erstellung von Gebäuden etabliert, während diese Verfahren im Immobilien- und Facility Management (RE/FM) noch sehr bescheiden sind. Dies hängt u.a. damit zusammen, dass hierfür erhebliche personelle und finanzielle Aufwendungen sowie spezifisches Fachwissen erforderlich sind.

Simulationsgrundlagen

Grundsätzlich lassen sich alle Simulationsansätze wie folgt charakterisieren:

Sie beschreiben das Gebäude oder Teile davon in einem Simulationsmodell.

Sie ermöglichen zeitlich dynamische Analysen des Simulationsmodells.

Sie erlauben Rückschlüsse auf das Verhalten eines Gebäudes sowie seine Prozesse.

Sie ermöglichen eine Prognose des zukünftigen Verhaltens eines Gebäudes und unterstützen somit Entscheidungen des Menschen.

Üblicherweise werden kontinuierliche und diskrete Simulationsverfahren unterschieden.

Zu den kontinuierlichen Methoden zählen:

Systemdynamik – wird oft zur Berechnung physikalischer, wirtschaftlicher und ökologischer Vorgänge eingesetzt.

Finite-Elemente-Methode (FEM) – mit typischen Anwendungen in der Materialwissenschaft und im Bauingenieurwesen (Statik).

Computational Fluid Dynamics (CFD) – zur Analyse von Strömungen in Flüssigkeiten und Gasen mit Anwendungen in der Gebäudetechnik/Lüftungsplanung, im Maschinenbau und der Meteorologie.

Dynamische Systemsimulation – für kontinuierliche Zustandsveränderungen in Systemen u.a. in Biologie, Ökonomie und Ingenieurwissenschaften.

Zu den diskreten Verfahren zählen:

Diskrete Ereignissimulation – mit Anwendungen u.a. in der Logistik, der diskreten Fertigung und im Verkehrsmanagement.

Monte-Carlo-Simulation – eine klassische statistische Methode, die Zufallsexperimente wiederholt und u. a. im Finanzwesen und bei Risikoanalysen eingesetzt wird.

Warteschlangensimulation – Ermittlung von Kennzahlen wie Wartezeiten und Auslastung z.B. bei Serviceprozessen, Netzwerkdiensten oder der Verkehrsplanung.

Agentenbasierte Simulation – Nachbildung von regelbasiertem, autonomen Verhalten in Systemen, z.B. bei der Simulation menschlichen Verhaltens, Marktanalysen und ökologischen Fragestellungen.

Die Einsatzgebiete der Simulationsmethoden reichen weit über den Bereich der Gebäude und des RE/FM hinaus.

Einsatzgebiete

Typische Beispiele für Simulationen im Kontext von RE/FM sind:

Energetische Simulationen

Akustische Simulationen

Lichtsimulationen

Strömungssimulationen

Gebäudeklima-Simulationen

Struktursimulationen

KonstruktionsprozessSimulationen

Betriebssimulationen

Personenfluss-Simulationen

Flächensimulationen

Eine ausführliche Erörterung der verschiedenen Simulationsansätze erfolgt in der soeben erschienenen 5. Auflage des CAFM-Handbuches (bibliografische Angaben siehe Kasten auf Seite 42). Im Folgenden sind einige Anwendungsbereiche kurz dargestellt.

Beispiel Energiesimulation

Bei der Steigerung der Gebäudeperformance sowie der Senkung des Energiebedarfs sind Simulationsansätze unentbehrlich. Mittels Simulationen lassen sich derart komplexe Szenarien bereits in der Planungsphase vorab entwickeln und testen.

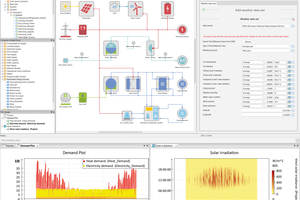

Die Rolle der Gebäudesimulation bei der Planung variiert je nach Fachgebiet. Die meisten Simulationswerkzeuge sind in der Lage, verschiedene Anwendungsbereiche zu unterstützen, einschließlich der Simulation des Gebäudeverhaltens in Bezug auf elektrische oder thermische Energieprofile. In einigen Fällen sind die Werkzeuge auch in der Lage, das akustische Verhalten, das Gebäude- und Raumklima oder Beleuchtungsszenarien zu simulieren. Im Wesentlichen kommen in diesem Bereich kontinuierliche Simulationsverfahren zum Einsatz.

Simulationswerkzeuge werden bei der Prognose des Primärenergiebedarfs eingesetzt. Darüber hinaus werden Simulationen genutzt, um Heiz- und Kühllasten für die Auslegung von HKL-Anlagen zu ermitteln und so ein komfortables Gebäudeklima zu gewährleisten.

Dynamische Simulationen gestatten genauere Lastprofile mit realistischen Annahmen über das Nutzerverhalten zu ermitteln. Im Bereich der Beleuchtungsanalyse werden Gebäudesimulationen eingesetzt, um Beschattungs- und Lichtlenkungssysteme zu entwerfen, wodurch sich der Primärenergiebedarf weiter reduziert. Ebenso finden sich Methoden zur Simulation der akustischen Eigenschaften von Räumen und zur Optimierung des Luftströmungsverhaltens innerhalb von Lüftungs- und Klimasystemen, um zugfreie Arbeitsumgebungen sicherzustellen.

Dynamische Simulationen werden ebenfalls eingesetzt, um das Regelverhalten der Energiesysteme einer ganzen Liegenschaft zu modellieren und dabei deren Interaktion mit Energieversorgungsnetzen abzubilden. Unter Berücksichtigung der Kopplung der Sektoren Strom, Wärme und Elektromobilität (Sektorkopplung) bieten dynamische Simulationen für den Gebäudebetrieb vielversprechende Ansätze, um auf aktuelle und planbare Schwankungen der Energieproduktion aus Sicht des Betriebs zu reagieren.

Ebenso werden Systeme zur Modellierung, Analyse und Optimierung von kompletten Energiesystemen unter Nachhaltigkeits- und Kostenaspekten eingesetzt. Die Abb. 1 zeigt hierfür ein Beispiel des Systems Top-Energy.

Beispiel Raumbelegung und Personenströme

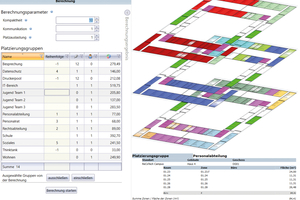

Raum ist ein enormer Kostenfaktor und hat einen nachhaltigen Einfluss auf das menschliche Verhalten und die Umwelt. Oftmals wird er nicht wirtschaftlich genutzt. Die verantwortungsvolle Umgnag mit dieser Ressource ist ein wichtiger Nachhaltigkeitstreiber. Daher rückt die Optimierung von Flächen und anderen Raumressourcen immer mehr in den Mittelpunkt von Raumsimulationen.

Hierbei lassen sich aus CAD- oder BIM-Daten recht leicht formale Simulationsmodelle ableiten, die räumliche Nachbarschaften und Bewegungsmöglichkeiten berücksichtigen. Die Abb. 2 zeigt einige visuelle und alphanumerische Simulationsergebnisse.

Auf der Grundlage solcher Modelle wurden verschiedene Simulationsmethoden und -werkzeuge für die Raumoptimierung (vgl. Abb. 2) und die Simulation von Personenströmen entwickelt.

Instandhaltung und Betriebsprozesse

Verfahren zur Simulation von Geschäftsprozessen setzen überwiegend auf Verfahren der diskreten Ereignissimulation. Werden über qualitative Aussagen zu Geschäftsprozessen hinaus auch quantitative Analysen benötigt, sind Simulationsmethoden erforderlich. Durch die experimentelle Ausführung von Prozessmodellen mit Hilfe eines Simulationswerkzeugs können z. B. durch die Animation und Visualisierung das Prozessverständnis gesteigert, Gesamtdurchlaufzeiten und Prozesskosten präziser bestimmt oder die Kapazitätsplanung von Ressourcen verbessert werden.

Zur Anwendung kommen Prozesssimulationen im FM vor allem in ressourcenintensiven oder komplexen FM-Betriebsprozessen wie im Instandhaltungs- und Wartungsmanagement, z. B. in Krankenhäusern. Auch lassen sich Reinigungspläne und -frequenzen sowie resultierende Einsatzpläne mit Hilfe von Prozesssimulationen optimieren.

Ausgangspunkt für Prozesssimulationen bilden i. d. R. Prozessmodelle, die durch Anreicherung von simulationsrelevanten Parametern in ein Simulationsmodell überführt werden. Für den praktischen Einsatz werden zumeist Prozessmodellierungswerkzeuge mit einer integrierten Simulationskomponente eingesetzt.

Weitere Technologien

Über die vorgestellten Simulationsansätze hinaus gibt es zahlreiche weitere Anwendungen, z.B. im Umfeld von Digitalen Zwillingen und BIM-Modellen.

Diese und weitere Ansätze werden in der 5. Auflage des CAFM-Handbuchs, welches soeben erschienen ist, genauer erörtert.

Bibliografische Angaben

Michael May (Hrsg.)

CAFM-Handbuch – Digitalisierung im Facility Management erfolgreich einsetzen

5., vollst. überarb. u. aktual. Auflage 2025.

XXXVIIV, 522 S. 143 Abb., 99 Abb. in Farbe. Geb.

978-3-658-49046-1 (Hardcover)

€ (D) 135,00 | € (A) 138,77 |

CHF 149.00

978-3-658-49047-8 (eBook)

€ 99,99